ROKO BLOG

- Das ROKO gratuliert

- Exkursionen

- Oberstufenkurs

- Schülerzeitung

- Schulleben

- SMV

- Sport am ROKO

- Wettbewerbe

-

04. Februar 2025 - 20:34 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Fortsetzung 5

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Fortsetzung 5

Jet im Glas!

1. Versuchsziel

Simulation des Funktionsprinzips eines pulsierenden Strahltriebwerks (Pulse Jet) im kleinen Maßstab. Der Versuch dient dazu, die Verbrennungsvorgänge in solch einem Triebwerk zu simulieren.2. Materialien und Geräte

- Einmachglas (hitzebeständig)

- Isopropanol oder ein anderes leicht entzündliches Brennmittel

- Stabfeuerzeug

- Schutzbrille und feuerfeste Handschuhe

3. Versuchsdurchführung

- Eine kleine Menge Isopropanol (ca. 5 ml) in die Glasflasche geben.

- Die Flasche leicht schütteln, damit sich die Dämpfe im Inneren verteilen.

- Das Feuerzeug in die Flaschenöffnung halten, sodass die Dämpfe entzünden durch die enge Öffnung ausströmen können.

- Die Dämpfe an der Flaschenöffnung mit dem Feuerzeug anzünden.

- Beobachtung der Verbrennung: Die Flamme pulsiert und erzeugt ein charakteristisches Geräusch.

- Die Flamme erlischt nach kurzer Zeit, wenn der Sauerstoff und/oder Brennstoff im Glas verbraucht ist.

4. Beobachtung

- Die Verbrennung verläuft in schnellen, pulsierenden Zyklen.

- Ein charakteristisches „Brummen“ oder „Knattern“ ist hörbar.

- Die Flamme leuchtet intensiv

5. Erklärung des Phänomens

Das Prinzip des Pulse Jets basiert auf der schnellen Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches. Die plötzliche Verbrennung erhöht den Druck im Inneren der Flasche, wodurch Gase mit hoher Geschwindigkeit austreten. Sobald der Druck sinkt, strömt neue Luft nach, wodurch sich das Gasgemisch wieder entzündet.6. Sicherheitshinweise

- Der Versuch sollte nur in einer gut belüfteten Umgebung oder im Freien durchgeführt werden.

- Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien halten.

- Keine zu große Menge an Brennstoff verwenden.

- Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Hier Links zu den Videos: https://youtube.com/shorts/yzyF9gTjp3Y?feature=share

https://youtube.com/shorts/xk9ighSohYk?feature=share (Text, Foto, Video: Luis Lahoda)

Schwebende Folie!

Materialien:

• Ein PVC-Rohr

• Ein Küchenpapier

• Eine leichte Folie

Durchführung:

1. 2. 3. Reibe die Folie mit dem Küchenpapier, sodass sie geladen wird.

Reibe auch das PVC-Rohr mit dem Küchenpapier, um es ebenfalls aufzuladen.

Wirf die Folie in die Luft und halte das geladene PVC-Rohr unter die Folie.

Beobachtung:

• Die Folie wird vom PVC-Rohr weggestoßen und kann scheinbar in der Luft schweben.

• Wenn das Rohr bewegt wird, folgt die Folie teilweise der Bewegung.

Erklärung:

Beim Reiben des PVC-Rohrs und der Folie mit dem Küchenpapier werden Ladungen übertragen, weil die Materialien

unterschiedliche Elektronenaffinitäten besitzen. PVC und Kunststofffolien haben eine höhere Neigung, zusätzliche

negative Ladungen aufzunehmen, während Zellulose (im Küchenpapier) diese leichter abgibt. Dadurch laden sich

Rohr und Folie negativ auf, während das Küchenpapier eher positiv wird. Da sich gleichartige Ladungen abstoßen,

erfährt die Folie eine abstoßende Kraft vom Rohr – sie scheint dadurch in der Luft zu schweben. Hier zum Video: https://youtu.be/22Wu6kq9D7o (Text, Foto, Video: Matthias Mak)

Fallbeschleunigung

Bei dem Versuch werden 2 Plastikflaschen gleichzeitig fallen

gelassen, wobei die eine mit Wasser gefühlt und die andere leer ist.

Häufig hört man dass die volle Wasserflasche schneller den Boden

erreichen muss, da sie ja schwerer ist.

Allerdings sieht man bei Durchführung des Versuchs dass beide

Wasserflaschen gleichzeitig auf dem Boden landen, da die Masse

keinen Einfluss auf die Fallgeschwindigkeit hat. (Text, Foto: Mike Deis)

Das wars mit der Pausenphysik für dieses Jahr. Wir sehen uns hoffentlich in der großen Abendshow am 10.07.2025 am RoKo!

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

27. Januar 2025 - 15:46 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik – Fortsetzung 4“

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik – Fortsetzung 4“

Wasser-Butan-Rakete

Durchführung:

- Wasserflasche ca. zu 1/3 mit Wasser (warm) befüllen

- Butan (Feuerzeuggas) mit Zange in die Flasche füllen, bis eine flüssige Butanschicht entsteht

- Flasche umdrehen

B: Die Wasser-Butan-Rakete fliegt ca. 5m hoch

E: Das Butan, das direkt aus der Flasche mit Unterdruck kommt, dehnt sich beim Ausfüllen aus, also kühlt es sich auch ab, weshalb es trotz der niedrigen Siedetemperatur (−0,5 °C) noch flüssig ist. Wegen des Leidenfrost-Effekts vermischen sich das Wasser und das Butan nicht und es entsteht eine flüssige Butanschicht über dem Wasser. Erst wenn man die Flasche umdreht, vermischen sich das Wasser und das Butan, und das Butan wird gasförmig. Also dehnt sich das Butan noch weiter auf das zehnfache Volumen aus und wird schlagartig aus der Flaschenöffnung gedrückt, was die Flasche zum Abheben bringt. (Text und Bild: Julian Brumbi)

Hydrostatische Wassersäule

Materialien:

-1 Luftballon

-1 Glas/1 Wassersäule

-Wasser

Versuch

Man füllt zuerst das Glas ca. halbvoll mit Wasser auf (oder in diesem Fall die Säule). Dann stellt man das Glas auf eine feste Oberfläche und steckt den Luftballon so stark in das Glas, das an den Seiten keine Luft mehr entweichen kann. Nun dreht man das Glas und den Ballon um, während die Seiten weiterhin keine Luft durchlassen.

Beobachtung

Obwohl der Ballon jetzt unter dem Glas ist und dadurch eigentlich runterfallen sollte, bleibt der Ballon am Glas kleben.

Erklärung

Durch das Wasser entsteht in dem Glas ein geringer Druck als in der Umgebung. Die äußere Luft möchte also in das Glas rein, kann dies aber nicht. Dieser Unterdruck im Glas hält den Ballon am Glas. Solange diese Kraft des Druckunterschieds (zwischen dem Druck innerhalb und außerhalb des Glases) stärker ist als die Gewichtskraft des Wassers und des Ballons, bleibt der Luftballon an dem Glas kleben.

Der Versuch hat leider zuerst bei der Wassersäule nicht funktioniert, da die Gewichtskraft des Wassers zu stark war oder weil der Ballon nicht dicht an der Wassersäule war und mit dem Glas nicht, da der Ballon leider geplatzt ist. (Text und Foto: Fabian Hanauer)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

17. Januar 2025 - 08:45 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik – Fortsetzung 3“

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik – Fortsetzung 3“

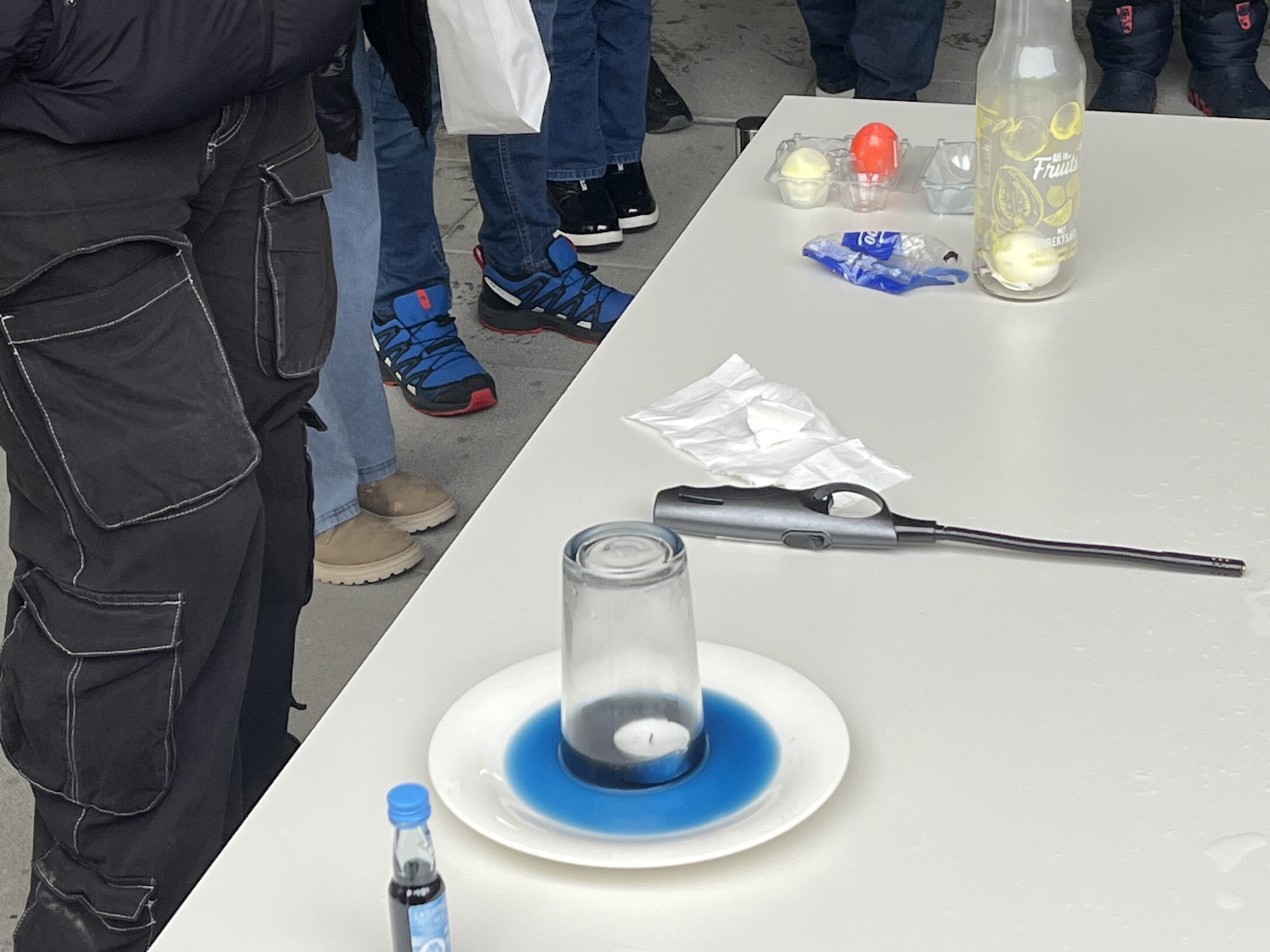

Wasser-Teelicht-Glas-Versuch

Materialien:

-Teelicht

-Teller

-Glas

-Feuerzeug/ Streichhölzer

(-Farbe)

Versuchsdurchführung:

- Teller mit Wasser auffüllen

- Teelicht in die Mitte des Tellers stellen

- Teelicht anzünden

- Glas über das Teelicht stülpen

Beobachtung:

Wenn man das Glas über das Teelicht stülpt, geht das Teelicht aus. Danach saugt sich das Glas von unten her mit Wasser voll.

Erklärung:

Wenn man das Glas über das brennende Teelicht macht, brennt die Flamme aus, da der Sauerstoff beim Verbrennen zu CO2 reagiert. Also erlischt die Flamme und dadurch kühlt die durch die Flamme erwärmte Luft wieder ab, wodurch im Glas, im Vergleich zu außen, ein Unterdruck entsteht, der das Wasser ins Glas zieht. (Text: Lennart Scholz)

Unterdruckversuch mit einem Ei

Materialien: Eier, Papier, Glasflasche (der Durchmesser der Öffnung sollte etwas kleiner als der eines Eies sein), Feuerzeug

Versuch: Das Papier wird mit dem Feuerzeug angezündet und in die Flasche geworfen. Sobald das Papier drinnen liegt und verbrannt ist, legt man das Ei auf die Öffnung.

Beobachtung: Man sieht wie das Ei, obwohl es zu groß für die Öffnung ist, durch die Öffnung der Glasflasche “flutscht”.

Erklärung: Das kleine Feuer erwärmt die Luft in der Flasche, wodurch sie sich ausdehnt und entweicht. Wenn man nun das Ei auf den Flaschenhals setzt, wird die Flasche luftdicht verschlossen. In der Flasche entsteht jedoch ein viel niedrigerer Luftdruck als außerhalb (Unterdruck). Anders gesagt: Der Luftdruck von innen ist geringer als der von außen. Deshalb wird das Ei in die Flasche gedrückt – es wird nicht angesogen! Es ist die Luft draußen, die das Ei in die Flasche befördert. (Text: Muhammed Gümüs)Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

09. Januar 2025 - 15:38 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik – Fortsetzung 2“

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik – Fortsetzung 2“

Wolke in der Flasche Einfangen

Materialien:

Plastikflasche, Spiritus/Alkohol, Luftpumpe

Versuch:

Für das Experiment wird etwas Spiritus in die Flasche eingegeben und gut in der Flasche verteilt. Anschließend wird die wird die Luftpumpe angeschlossen (gut verdichten!) und der Druck in der Flasche erhöht. Sobald die Flasche Prall ist, wird die Luftpumpe rausgezogen.

Erklärung:

Durch das Aufpumpen der Flasche erhöht sich nicht nur der Druck, sondern auch die Temperatur der Flasche. Dadurch kann mehr Alkohol in der Luft verdunsten. Wird jedoch die Luftpumpe rausgezogen, fällt der Druck schlagartig sowie die Temperatur. Der Alkohol verdunstet und wird als Rauch (kleine Tröpfchen) sichtbar.

Warnung

Das Gemisch ist brennbar und sollte nicht mit Feuer in Kontakt geraten!!! (Foto und Text: Jonas Bürde)

Drehimpuls am Reifen!

Aufbau:

Ein Fahrradreifen wird so auf einer Metallstange platziert, dass dieser durch zwei Griffe fest in der Mitte gehalten wird sich aber dennoch unabhängig von der Stange drehen kann. Die Stange und die Griffe sind allerdings fest verbunden. Am äußeren Rand eines Griffes wird eine Schnur befestigt.

Versuch 1:

Video #1 https://youtu.be/Nh5hJZt29dM

Wie hier zu erkennen und auch zu erwarten ist, fällt der Reifen, wenn er losgelassen wird und wird nur noch von der Schnur gehalten.

Versuch 2:

Video #2 https://youtu.be/IvaHhJKpVl8

Hier ist nun erkennbar, dass wenn man denn Reifen jetzt in Bewegung versetzt und ihn wie zuvor loslässt fällt dieser nicht sondern bleibt ungefähr senkrecht und dreht sich um die Schnur.

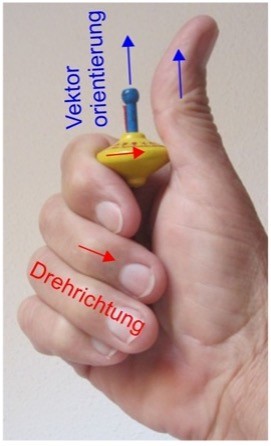

Erklärung:

Durch den Drehimpuls (ist umso größer, umso schneller sich das gedrehte Objektiv sich dreht) und das Drehmoment (verändert den Drehimpuls), beides sind Vektoren (Größe, bei der man die Richtung angibt und die Länge), entsteht dieses zuerst verwundernde Phänomen.

Das Drehmoment wirkt nur kurz und davor aber gleich wie der Impuls.

Das Drehmoment kann durch die Rechte-Hand-Regel bestimmt werden. (Videos, Fotos und Erklärung: Rebecca Wensauer)

Rechte-Hand-Regel Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

19. Dezember 2024 - 15:30 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik-Fortsetzung 1“

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik-Fortsetzung 1“

Wunderkerzen brennen unter Wasser

Materialien:

-Glasbehälter mit Wasser

-5 Wunderkerzen

- Panzertape

Durchführung:

Zuerst muss man 5 Wunderkerzen mit Panzertape umwickeln, so dass

an der Spitze ein kleines Stück zum Anzünden raussteht. Danach

zündet man die Wunderkerzen an und wenn alle anfangen zu brennen,

legt man die Wunderkerzen in das Wasser.

Erklärung:

Bei der Verbrennung der Wunderkerzen entsteht Sauerstoff, dadurch

wird eine Verbrennung ohne zugeführten Sauerstoff aus der

Umgebung ermöglicht. Doch es funktioniert nicht mit einer

Wunderkerze, da die Wasserstoffmoleküle im Wasser zwischen die

Sauerstoffmoleküle und der Wunderkerze kommen, deswegen sollte

man mehrere benutzen, damit genug Sauerstoff produziert wird.

WARNUNG:

Bitte macht es nicht mit zu vielen Wunderkerzen und nur mit Aufsicht

der Eltern!!!!! (Text und Foto: Barna Szabo)

Eigenbau Katapult

Durchführung:

- Holzteile für die Seiten fertigen

- Die zwei Seitenteile mit Rundhölzer verbinden

- Am Wurfarm ein Loch Bohren und mit einer Gewindestange am Holzgerüst befestigen

- Expander einhängen

- Optional einen Auslöser bauen. Es würde aber auch einfach ein Schnur reichen die man durchschneidet um auszulösen

- Den Wurfkorb habe ich mit dem 3D-Drucker gefertigt. Es gibt aber sicher auch andere kreative Lösungen für die, die keinen 3D-Drucker haben

Erklärung:

Ein Katapult funktioniert durch die Umwandlung von Energie. Im ersten Schritt wird durch das Spannen des Expanders potenzielle Energie gespeichert. Durch das Auslösen wird diese Energie in Bewegung also kinetische Energie umgewandelt. Durch das Verhältnis 2:1 des Wurfarms, dass bedeutet das die Seite mit dem Wurfobjekt doppelt so lang ist, wirkt auf das Objekt mehr Kraft und es fliegt schneller und weiter. (Wer das nachbauen will, wendet sich an Tobias Rainer. Text: Tobias Rainer, Foto: Florian Spann)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

31. Januar 2024 - 16:29 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-5

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-5

Lavalampe

Die klassische Lavalampe kennen die meisten von uns. Was jedoch nicht viele wissen ist, dass man so eine kleine Lavalampe ganz einfach zuhause mit Dingen die jeder daheim hat nachmachen kann! Was ihr dafür braucht?

- Essig

- Backpulver

- Wasserfarbe

- Speiseöl

- durchsichtiges Gefäß/leere Wasserflasche

Das Backpulver wird auf den Boden des Gefäßes geschüttet, danach werden ungefähr zwei drittel des Behälters mit Speiseöl gefüllt. Jetzt wird der Essig mit Wasserfarbe (am besten eine die man im Speiseöl gut sieht: rot, grün etc.) eingefärbt. Einfach ein paar Tropfen der Farbe von oben ins Essig Tropfen lassen und dann umrühren. Zum Schluss einfach nur noch den Essig ins Gefäß geben und kurz warten. Das Essig reagiert mit dem Backpulver, und es entsteht eine explosive Reaktion, der gefärbte Essig steigt deswegen durch das Speiseöl nach oben. Schon habt ihr den gewünschten Lavalampeneffekt, wenns noch cooler aussehen soll einfach ne Taschenlampe drunterlegen :) (Text: Veronika Weber)

Der Cola-Mentos-Geysir

Dieser einfache Versuch kann eine Komponente des Klimawandels veranschaulichen.

Alles was man braucht sind zwei 1,5 L Flaschen Cola und handelsübliche Pfefferminz Mentos. Zur Vorbereitung packt man eine der Flaschen in den Kühlschrank (oder kurz ins Gefrierfach, für die Ungeduldigen), währrend man die andere bei Zimmertemperatur stehen lässt. Als Ort des Versuches wählt man am besten den Garten oder einen anderen Ort der nass und klebrig werden darf. Nun gibt man sechs (oder mehr) Mentos gleichzeitig in jeweils eine der Flaschen und geht schnell einen Schritt zurück. Man kann beobachten dass der Schaum bei der kälteren Flasche nicht so hoch herausspritzt wie bei der wärmeren Flasche.

Erklärung:

Beide Flaschen Cola sind sehr stark mit Kohlendioxid übersättigt. Wenn man nun die Mentos hineingibt wird dieses Kohlendioxid an der Oberfläche der Mentos aus der Flüssigkeit gelöst und Schaum entsteht. Aber warum geht diese Reaktion besser bei der wärmeren Cola? Dies lässt sich darauf zurückzuführen, dass kalte Flüssigkeiten CO2 besser halten können als warme, also sich bei der warmen Cola das CO2 viel einfacher herauslösen lässt.

So kann auch warmes Meerwasser viel weniger CO2 binden als kaltes. Die Erderwärmung führt also dazu, dass das Meerwasser CO2 an die Atmosphäre abgibt und der Treibhauseffekt noch weiter vorangetrieben wird. (Text: Mina Naab)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

25. Januar 2024 - 08:17 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-4

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-4

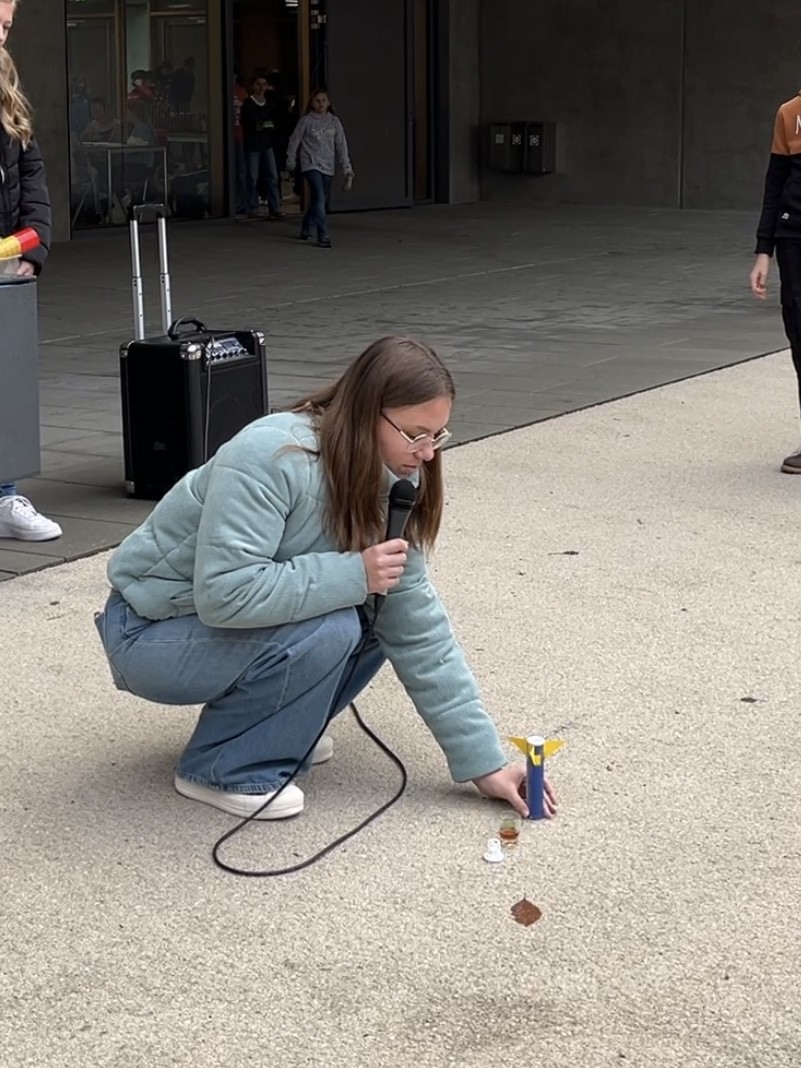

Backpulver-Essig-Rakete

Man benötigt Backpulver, Essig und eine leeres Brausetablettenröhrchen oder ein leeres

Filmdöschen. Außerdem sind für die Durchführung ein Teelöffel und ein kleines Glas

(z.B. Schnapsglas) hilfreich.

Ein Teelöffel Backpulver wird in das leere Röhrchen gegeben. Für eine zügige

Versuchsdurchführung gibt man als Vorbereitung drei Teelöffel Essig in das kleine Glas.

Im Anschluss sucht man sich einen geeigneten Ort mit geradem Untergrund im Freien

mit genügend Abstand zu Personen, Gebäuden und Gegenständen für die

Versuchsdurchführung.

Dort gibt man dann den Essig zum Backpulver in das Röhrchen und verschließt das

Röhrchen schnell. Das Röhrchen wird mit dem Deckel nach unten auf dem Boden

positioniert.

Beobachtung

Nach kurzer Zeit ist ein ploppendes Geräusch zu hören und das Röhrchen wird in die

Luft geschleudert. Der Deckel bleibt am Boden liegen.

Erklärung

Backpulver (Natriumhydrogencarbonat) und Essig reagieren chemisch miteinander.

Dabei entsteht das Gas Kohlendioxid. In dem geschlossenen Röhrchen reicht das

Volumen für dieses Gas nicht aus und der Druck im Inneren wird sehr groß.

Sobald der Druck zu groß wird, wird der Deckel abgesprengt und das Röhrchen fliegt

nach dem Ruckstoßprinzip in die Höhe, während der Deckel am Boden bleibt. (Text: Theresa Drasch, Foto: Amelie Kastl)

Brennende Hand

Eine Schüssel wird mit Wasser befüllt und einige Spritzer Spülmittel hinzugegeben. Dann wird das Spülmittel verrührt, sodass es gut aufgelöst ist, sich aber noch kein Schaum bildet. Anschließend wird die Feuerzeuggasflasche auf den Boden der Schüssel gedrückt. So es entsteht ein Schaum auf der Wasseroberfläche. Diese Schaumblasen werden auf die Hand genommen und angezündet.

Erklärung:

Das Feuerzeuggas wird in den Schaumblasen eingeschlossen. Wenn man also den Schaum anzündet, dehnt sich das Butan aus, die Blasen platzen und das Gas fängt in der Hand an zu brennen. (Text: Anna Pfaffinger, Foto: Amelie Kastl)

Magisches Wasserglas

Benötigte Gegenstände:

- Mit Wasser gefülltes Glas

- Papier

- Fliegen-/Mückengitter

- Gummiband

Durchführung:

Für den ersten Teil nimmt man nur das volle Glas und ein bisschen Papier und legt es auf das Glas. Nun dreht man es vorsichtig um und man kann das Papier loslassen, ohne das es herunterfällt. Für den zweiten Teil spannt man mit dem Gummiband das Gitter auf die Öffnung vom Glas und wiederholt danach die Schritte aus dem ersten Teil. Jetzt sollte man das Papier entfernen können, ohne dass das Wasser entweicht.

Erklärung:

Beim ersten Teil gleicht der Luftdruck, der überall um uns herum herrscht, die Kraft des Wassers nach unten aus und hält somit das Papier an Ort und Stelle bis es zu nass wird und Wellen bekommt, wodurch dann Luft ins Glas gelingt und das Wasser entweicht. Beim zweiten Teil ist es sehr ähnlich. Der einzige unterschied ist, dass das Glas diesmal nicht durch das Papier luftdicht gehalten wird, sondern durch das Wasser selbst, das sich durch die Oberflächenspannung in den Löchern des Gitters halten kann. Nun hält der Luftdruck das Wasser wieder im Glas, solange man keine Luft, z.B. durch Kippen des Glases, hineinlässt. (Text: Bence Szabo, Foto: Veronika Weber)

Zurückrollende Dose (Aufziehmotor)

Man braucht:

- 1 leere Dose

- 1 Gummiband

- 1 Schraubenmutter

- 2 Zahnstocher

- Etwas Klebeband

Als Erstes befestigt man an dem Gummiband die Schraubenmutter mit einem Faden, oder

Ähnlichem. Anschließend bohrt man in beide Enden der Dose ein Loch hinein, durch die die

Enden des Gummibands durchgeführt werden. Zuletzt führt man die Zahnstocher durch die

entstehende Schlaufe außerhalb der Dose (1 Zahnstocher an jedem Ende der Dose), und

befestigt diesen noch mit Klebeband. Schon ist es fertig. Wenn man nun die Dose auf einen

flachen Untergrund legt und anstößt, rollt sie für kurze Zeit, hält an und rollt wieder zur

Ausgangsposition zurück.

Wie funktionierts?

Durch das Gewicht der Schraubenmutter rollt das Gummiband nicht mit der Dose mit,

sondern dreht sich auf. Wenn sich das Gummiband nicht mehr weiter aufdrehen kann, hält

die Dose an und rollt anschließend so lange wieder zurück, bis das Gummiband wieder

vollständig ausgedreht hat. (Text: Andreas Möginger, Foto: Veronika Weber)Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

18. Januar 2024 - 21:22 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-3

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-3

Feuerball zum Anfassen:

Man braucht:

- Wattepads

- Fäden

- Desinfektionsgel

- Feuer

Zuerst formt man aus den Wattepads eine Kugel und bindet diese mit den Fäden zusammen. Die Fäden sollten möglichst nicht weit abstehen, also die Enden abschneiden. Dann schmiert man die Watte großzügig mit Desinfektionsgel ein. Und schon kann man das ganze anzünden. Nun kann man den Feuerball hin und her rollen oder sogar kurz in der Hand halten, aber man sollte nicht in die orangene Flamme fassen. Tipp: Im Dunklen sieht es noch besser aus.

Wie funktioniert’s?

Im Gel ist Ethanol und Wasser enthalten. Während Ethanol brennbar ist, hält das Wasser die Flamme davon ab auf die Hand überzuspringen und man kann es dann einfach anfassen.

(Foto: Veronika Weber, Text: Maximilian Haug)

Hinter den gewöhnlichsten Haushaltsgegenständen stecken oft die verblüffensten Entdeckungen: Wie zum Beispiel bei einer ganz normalen Kerze.

Bläst man eine Kerze aus, so glimmt der Docht noch etwas weiter und die letzten Rauchschwaden steigen zu Luft. Doch wenn man schnell genug ist und sein Feuerzeug direkt über die Kerze in den Rauch hält, entzündet sich dieser und wandert blitzschnell zurück zum Docht.

Das geschieht deshalb, da der Rauch der ausgeblasenen Kerze zum Teil aus Wachs besteht, das bis zur Verdampfung erhitzt wurde. Beim Aufsteigen kühlen die heißen Dämpfe zwar schnell ab, doch die kleinste Feuerquelle genügt, um sie direkt wieder zu entzünden. Das entstandene Feuer wandert dann am Schwaden entlang zurück zum Docht der Kerze – und sie brennt wieder. (Foto: Veronika Weber, Text: Paul Greil)

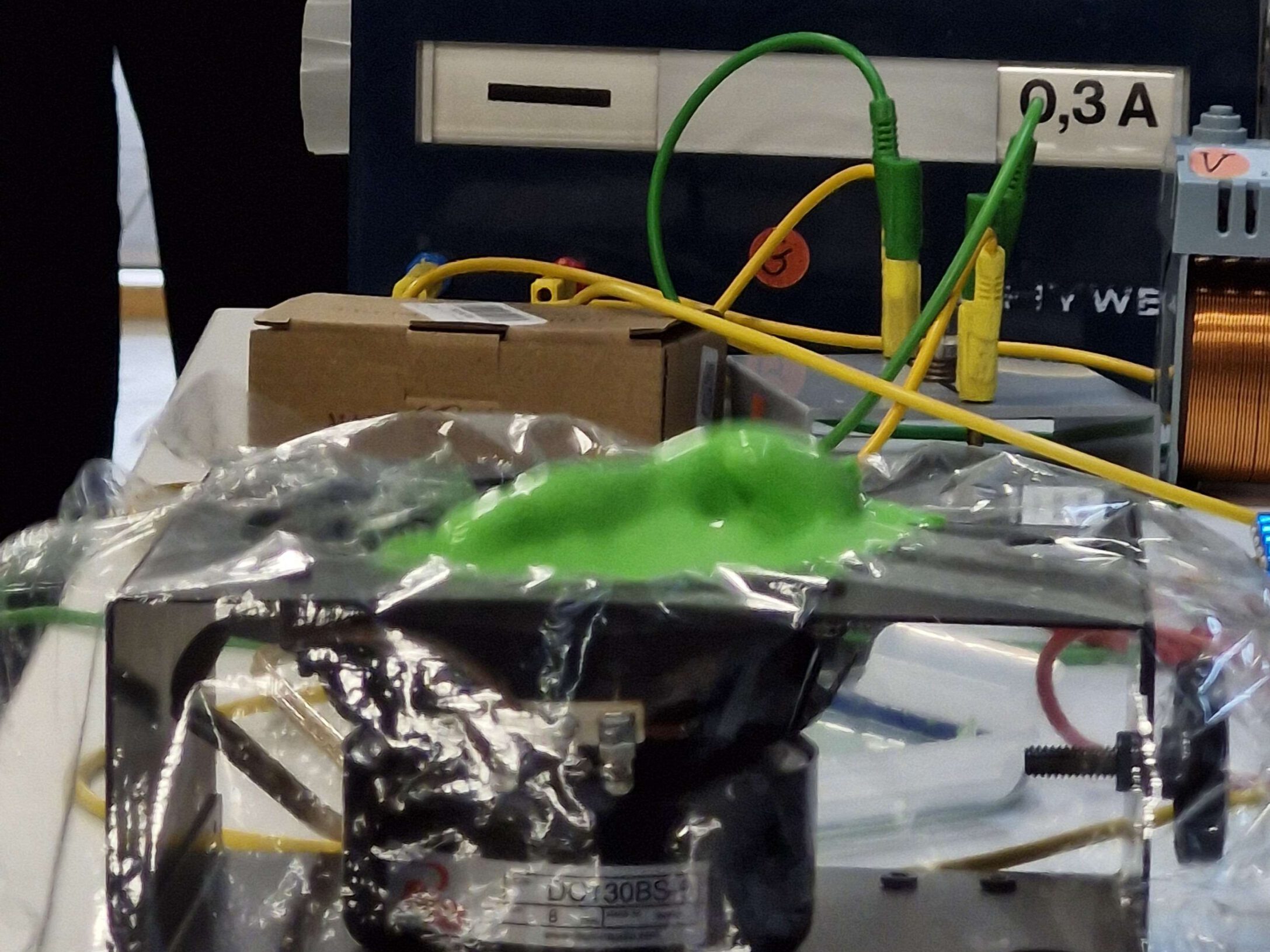

Tanzende Aliens im Physikunterricht:

Mischt man Stärke und Wasser im Verhältnis 2:1, entsteht eine sog. nicht-newtonische Flüssigkeit, deren Viskosität fest oder flüssig sein kann. Bei auftretendem Druck wird das Stärke-Wasser-Gemisch fest. Grund dafür ist, dass das Wasser zwischen den Stärketeilchen verdrängt wird und sich diese somit ineinander verhaken.

Bei langsamen Bewegungen wirkt das Wasser wie ein Schmiermittel und das Gemisch verhält sich flüssig.

Diese Eigenschaften können wir uns zunutze machen, indem wir die nicht-newtonische Flüssigkeit auf einen brummenden, mit Frischhaltefolie geschützten, Lautsprecher geben. Durch die Vibration verhaken sich die Stärketeilchen und die nicht-newtonische Flüssigkeit richtet sich auf. Mit ein bisschen grüner Lebensmittelfarbe entstehen somit tolle tanzende Aliens :) (Foto: Veronika Weber, Text: Emma Rauh)Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

10. Januar 2024 - 18:45 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-1

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“-2024-1

Ein Pendel, welches nicht nur zum Haus-Abriss genutzt wird, sondern auch in diesem Versuch erklärt wird, ist extremst spannend!

Dieses Pendel besteht aus einem an einem Seil hängenden Gewicht, welches an einem Haken an der Decke befestigt ist und frei schwingen kann.

Der Versuch beginnt mit einer Testperson, welche zuerst das Gewicht durch, um es etwas physikalischer zu sagen, Verrichtung von Arbeit hochhebt und sich dann mit dem Gewicht von der Mitte entfernt.Nun, sobald die Testperson an ihrem Platz steht und das Gewicht loslässt, schwingt es zur gegenüberliegenden Seite, da gespeicherte Energie von der vorherigen verrichteten Arbeit in Bewegung umgewandelt wird.

Dabei fällt jedoch auf, dass wenn das Pendel zurück pendelt, es nie wieder die Anfangshöhe erreicht, was zum größten Teil dem Luftwiderstand zu verschulden ist, welcher das Pendel verlangsamt.

Wunderbar, unserer Testperson geht es dank der Physik gut! (Foto: Anna Pfaffinger, Text: Kilian Pronold)

Bestimmt haben Sie sich noch nie gefragt, ob eine Flamme einen Schatten haben kann. Ich stellte mir diese Frage und musste dies natürlich sofort selbst testen, weil eine Online-Suche zu kompliziert gewesen wäre. Als erstes habe ich mich gefragt: Was ist eigentlich ein Schatten? Ein Schatten ist, wenn kein Licht mehr in einem Bereich ist, weil es durch ein Objekt blockiert wurde! Nun fragte ich mich: Aus was besteht eine Flamme? Eine normale Flamme besteht nicht nur aus Licht und heißer Luft, sondern auch aus winzigen Teilchen, wie z.B. Ruß. Diese Teilchen sind aber so selten, dass sie in echt eigentlich egal sind.

Nach meiner Analyse kam ich also zu folgendem Ergebnis: Theoretisch hat eine Flamme einen Schatten, der durch die winzigen Teilchen entsteht, weil diese aber so selten sind, kann man den Schatten in echt kaum sehen. Und der Rest der Flamme besteht aus heißer Luft und Licht, welche kein Licht blockieren. Zudem strahlt eine Flamme selbst Licht aus! Weshalb eine gewöhnliche Flamme keinen Schatten haben sollte, was ich durch meinen Versuch schnell bestätigen konnte. (Foto: Anna Pfaffinger, Text: Julius Krempl)Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

26. Mai 2023 - 19:03 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Teil 8

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Teil 8

Das Nicht-Newtonsche Fluid

Wasser ist ein newtonsches Fluid, dass bedeutet es hat immer die gleichen Fließeigenschaften. Eine Stärke-Wasser Gemisch ist dagegen ein nicht newtonsches Fluid, also eine Flüssigkeit die ihr Verformungsverhalten unter Belastung verändert. Hier ändert sich der Zustand bei Belastung ins extrem feste. Schlägt man auf das Gemisch, passiert fast gar nichts, da die Energie komplett absorbiert wird. Taucht man jedoch einen Gegenstand langsam in das Gemisch, so geht dieser unter. (Foto: Helena Barth, Text: Luca Saller)

Der Rehbinder-Effekt

Bei dem Versuch wird ein Nagel durch ein Tasse geschlagen, woraufhin diese zerbricht. Danach wird eine zweite Tasse in warmes Wasser gestelltund es wird erneut ein Nagel durch die Tasse geschlagen. Die Tasse zerbricht nicht und der Nagel kann problemlos rausgezogen werden. Dies ist durch das Phänomen des Rehbinder Effekts möglich. Der Rehbinder Effekt beschreibt, wie die Festigkeit der Tassenoberfläche,durch das adsorbieren von chemischen Substanzen, herabgesetzt werden kann. Die Tassenoberfläche adsorbiert die chemische Verbindung von Wasser, woraufhin die Festigkeit der Tassenoberfläche herabgesetzt wird, was es nun ermöglicht einen Nagel durchzuschlagen. (Text: Alexander Theiss, Foto: Florian Spann)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

09. Mai 2023 - 16:27 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Teil 7

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Teil 7

Eine Kerze fährt Aufzug

Das brennende Teelicht erhitzt die Luft im Glas, diese dehnt sich aus und entweicht teilweise aus dem Glas. Nachdem die Kerze den Sauerstoff im Glas verbraucht hat, kühlt die Luft im Glas ab. Ihr Volumen nimmt ab und es entsteht ein Unterdruck. Das Wasser wird nun von außen, wo größerer Luftdruck herrscht, in das Glas gedrückt. (Text: Elisa Watzl, Foto: Helena Barth)

Ei als Flaschengeist

Zuerst wird ein Streichholz in die offene Flasche geworfen. Danach muss man ein bisschen warten bis sich die warme Luft in und aus der Flasche ausbreitet. Da warme Luftleichter ist als kalte, steigt diese aus der Flasche, weshalb ein Unterdruck entsteht.Wenn man jetzt das Ei schnell genug auf die Flaschenöffnung setzt, wird dieses durchden besagten Unterdruck in die Flasche gesogen. (Text: Benjamin Kary, Foto: Helena Barth)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

09. Mai 2023 - 16:23 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Teil 6

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“ – Teil 6

Zauberschachtel

Jeder hatte schon einmal eine leere Pralinenschachtel zuhause auf dem Tisch stehen, wenn man diese über die Hälfte des Tisches schiebt, fällt sie hinunter. Die Zauberschachtel allerdings nicht. Der Fall der Schachtel liegt daran, dass jeder Gegenstand einen Schwerpunkt hat und dieser bei der Schachtel in der Mitte liegt. Bei der Zauberschachtel ist der Schwerpunkt durch einen kleinen, schweren in die Ecke geklebten Gegenstand (zum Beispiel: eine Radmutter oder ein Eisenstück) verschoben, weshalb die Schachtel länger auf dem Tisch liegt als eine „normale“ leere Schachtel.

Um den Versuch nachzumachen, benötigt man nur eine leere Pralinenschachtel und einen kleinen, schweren Gegenstand den man in eine Ecke klebt und evntl. ein weißes Papier/ Stück Pappe damit man das Gewicht nicht erkennt. (Text / Foto: Jennifer Giltsch)

Die Schwimmende Tomate

Zwei Gläser werden mit Leitungswasser befüllt und in jedes wird jeweils eine Tomate hinzugefügt. Da die Tomaten etwas dichter sind als Leitungswasser, können sie nicht schwimmen und sinken ab. Nun wird in eines der Gläser unter Rühren Salz hinzugefügt.

Ergebnis: Nach einer Weile löst sich die Tomate im Salzwasser vom Boden und schwimmt.

Erklärung: Wenn sich das Salz im Wasser auflöst, drängen viele kleine Salzteilchen in die Zwischenräume der Wasserteilchen und die Dichte des Wassers erhöht sich. So ist auch die Auftriebskraft des verdrängten Salzwassers höher und verhindert deshalb das Absinken der Tomate. (Text / Foto: Katharina Pätzold)Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

02. Mai 2023 - 18:08 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Teil 5

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Teil 5

Ein Teebeutel hebt ab

Hat man den Teebeutel angezündet, so dauert es nur kurz und er steigt brennend auf. Dies liegt daran, dass heiße Luft sich ausdehnt, damit eine geringere Dichte hat als die umgebende kalte Luft, aus diesem Grund aufsteigt und den Teebeutel dabei mitnimmt. Nach diesem Prinzip funktionieren auch Heißluftballons. Ist der Teebeutel ganz verbrannt, fällt die Asche sofort zu Boden. Das physikalische Prinzip hinter diesem Phänomen ist das Prinzip des Archimedes. Es besagt, dass ein Gegenstand in einer Flüssigkeit schwimmt, wenn dessen Dichte geringer ist als das der Flüssigkeit und ein Gegenstand aufsteigt, wenn dessen Dichte geringer ist als das des umgebenden Gases. (Text: Hannah Brandl, Foto: Florian Spann)

Knisternde Kartoffel

Bei dem Versuch, wird zunächst in eine halbierte Kartoffel ein Nagel und eine Kupfermünze nah aneinander in die Kartoffel gesteckt. Wenn man nun einen Stecker eines Kopfhörers zwischen den Nagel und die Münze steckt, so dass dieser die beiden Gegenstände berührt, hört man ein knisterndes Geräusch.

Das Geräusch, welches zu hören ist, ist Strom. Da durch die beiden verschiedenen Metalle und dem Saft der Kartoffel eine chemische Reaktion beginnt, bringt diese die Elektronen, welche in der Kartoffel vorhanden sind, in Bewegung. Durch den Stecker des Kopfhörers wird ein Stromkreis geschlossen und man kann den Strom hören. (Text: Julia Eckert, Foto: Florian Spann)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

29. April 2023 - 08:32 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Teil 4

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Teil 4

Prinzip einer Lavalampe

In einen durchsichtigen Glasbehälter werden nacheinander Wasser und Öl gegeben, sodass eine etwa 1 cm dicke Ölschicht auf dem Wasser schwimmt. Dies passiert da Öl eine geringere Dichte besitzt als Wasser. Dichte beschreibt das Volumen von Stoffen zu einer bestimmten Masse. Wenn man nun noch Salz auf das Öl streut, wird das Öl von den Salzklumpen nach unten gezogen. Wenn das Salz beginnt sich aufzulösen schwimmt auch das losgelöste Öl wieder nach oben. (Text: Julian Obermeier, Foto: Hannah Stadler)

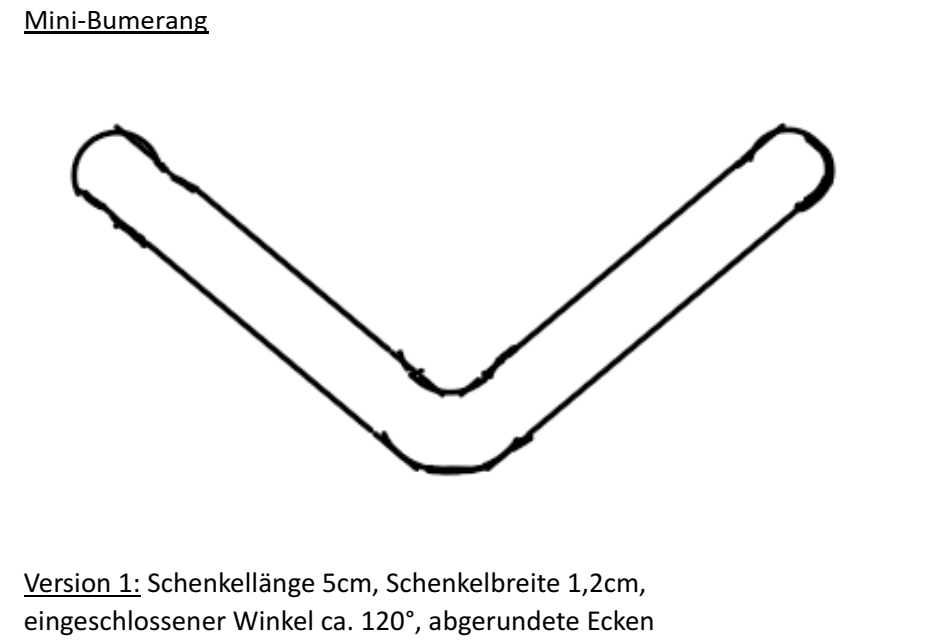

Mini Bumerang

Beim Bumerang Versuch werden die Schenkel leicht windschief gegeneinander verwunden, so dass sie beim Rotieren einen positiven Anstellwinkel aufweisen und so für den nötigen Auftrieb sorgen. Geschicktes Anschnippen lässt ihn fliegen. Dieser Versuch ist leicht zuhause mit einem Karton nachzubauen. (siehe unten. Text und Anleitung unten: Hannah Stadler, Foto: Julian Obermeier)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

27. April 2023 - 10:03 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Teil 3

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Teil 3

Die Bumerang-Dose

Die Bumerang-Dose besteht aus einem gespannten Gummiband, dass an den Stirnseiten der Dose befestigt wird. In der Gummiband-Mitte wird ein ca. 50g schweres Gewicht (Schraubenmutter) fixiert. Wenn man die Dose nun in eine Richtung „schubst“, kehrt diese auf halben Weg wieder zum Ausgangspunkt zurück. Durch das „Anschubsen“ der Dose wird ihr beim Rollen Bewegungsenergie (kinetische Energie) zugeführt. Da sich das Gewicht nicht der Drehbewegung sondern der Schwerkraft folgt, dreht sich das Gummiband im Inneren ein. Diese Bewegungsenergie vom Rollen der Dose wird in Spannenergie - also das Eindrehen des Gummibands - umgewandelt. Die Spannenergie des Gummibands wirkt als Gegenkraft der Rollrichtung: Die Dose kommt zum Stillstand. Das Gummiband „will“ daraufhin in seine entspannte Ausgangslage zurückkehren und entdreht sich wieder. Die Spannenergie wird somit wieder in Bewegungsenergie umgewandelt, sodass der Prozess von Neuem wie eine Art „Gummimotor“ beginnen kann. (Text und Foto: Johanna Bernreiter)

Pirouetteneffekt

Für diesen Versuch muss man sich auf einen drehbaren Stuhl setzten und zwei Gewichte seitlich möglichst weit von sich strecken. Nun dreht man sich auf den Stuhl und zieht seine Arme langsam an sich ran. Beobachten kann man dann, wie man sich sehr viel schneller dreht.

Das ganze beruht auf den Impulserhaltungssatz: Beim Drehen mit ausgestreckten Armen hat der Körper einen gewissen Drehimpuls, der immer erhalten bleiben muss. Wenn man seine Arme dann anzieht wird die Drehgeschwindigkeit erhöht, um eben diesen Impuls erhalten zu können. Dieser Effekt wird oft in Sportarten wie Eiskunstlauf oder Turmspringen verwendet, um möglichst schnelle Pirouetten, Saltos oder Schrauben machen zu können. (Text: Korbinian Süß, Foto: Johanna Bernreiter)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

23. April 2023 - 20:27 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Fortsetzung

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“-Fortsetzung

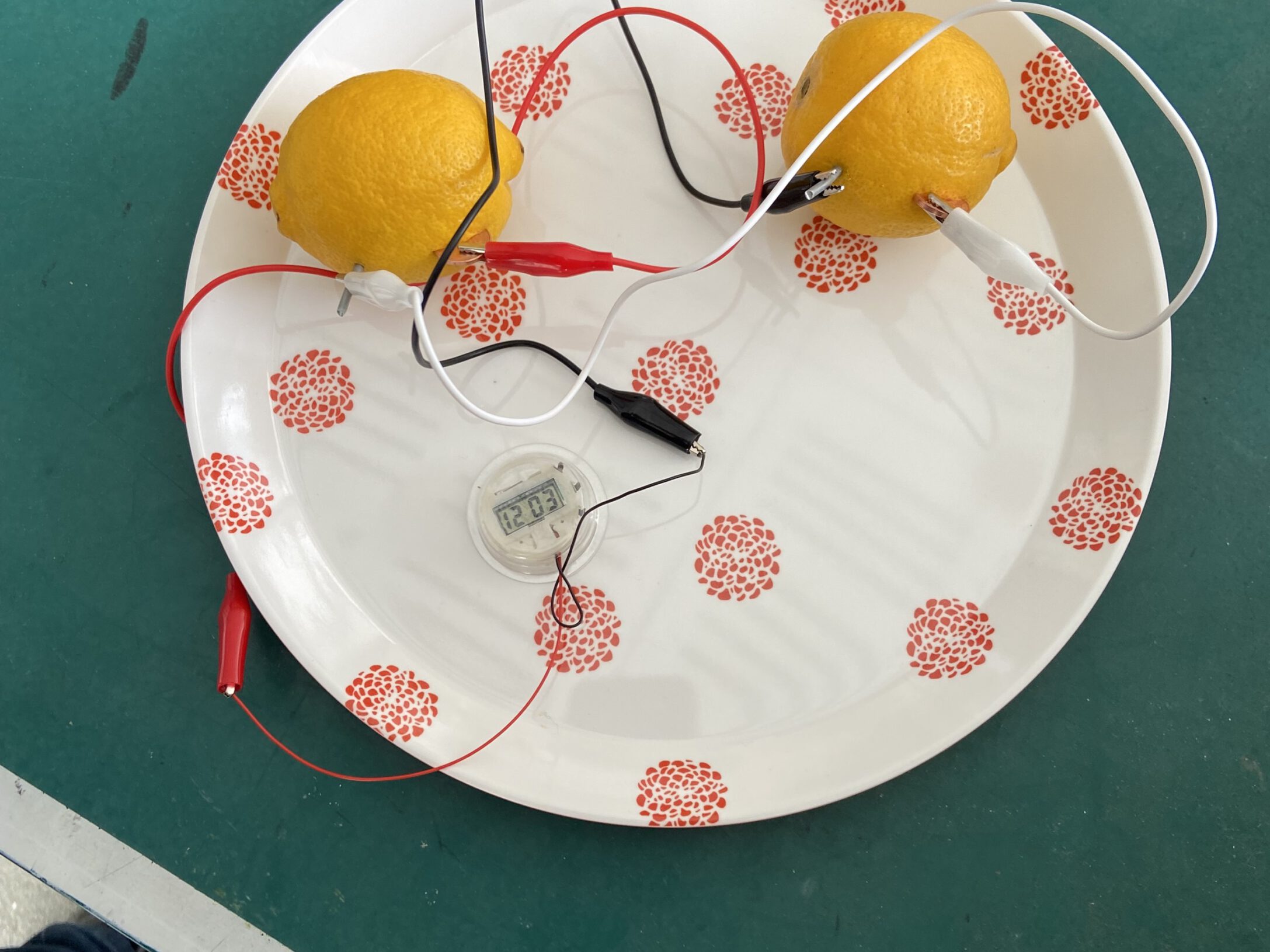

Zitronenbatterie

In zwei Zitronen wird jeweils ein Stück Zink und ein Stück Kupfer (hier eine Münze) gesteckt. Mit einem kurzen Kabel werden das Zinkstück der einen Zitrone und das Kupferstück der anderen verbunden. Die beiden restlichen Enden werden jeweils durch ein Kabel mit einer kleinen Uhr, oder einem Lämpchen, das sehr wenig Strom zum Leuchten benötigt, verbunden.

Wenn alles verbunden ist, zeigt die Uhr eine Uhrzeit an, was bedeutet, dass Energie erzeugt wurde.

Dies geschieht durch einen Elektronenfluss, die Säure der Zitrone dient dabei als eine Art Leiter. Die kleinen Teilchen (Ionen) im Zitronensaft nehmen Elektronen auf, die vom Zink abgegeben werden. Am Kupferblech lagern sich Protonen ab.

Die Reaktion endet, wenn nicht mehr genug Ionen vorhanden sind.

Die Zitronen sind nach dem Versuch nicht mehr essbar. (Text: Helena Barth, Foto: Maria Dachs)

Backpulvervulkan

Bei dem Versuch wird Backpulver in ein Glas gegeben und eine flüssige Mischung aus Essig,

Wasser und Spülmittel hinzugefügt, was den „Vulkanausbruch“ hervorruft. Dies geschieht

aufgrund des im Backpulver enthaltenen Natrons, welches mit der Säure des Essigs reagiert

und dadurch CO2 freisetzt. Das Spülmittel dient zum Entstehen des Schaums.

(Text: Julia Rüffer, Foto: Maria Dachs)Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

19. April 2023 - 22:41 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik!“

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik!“

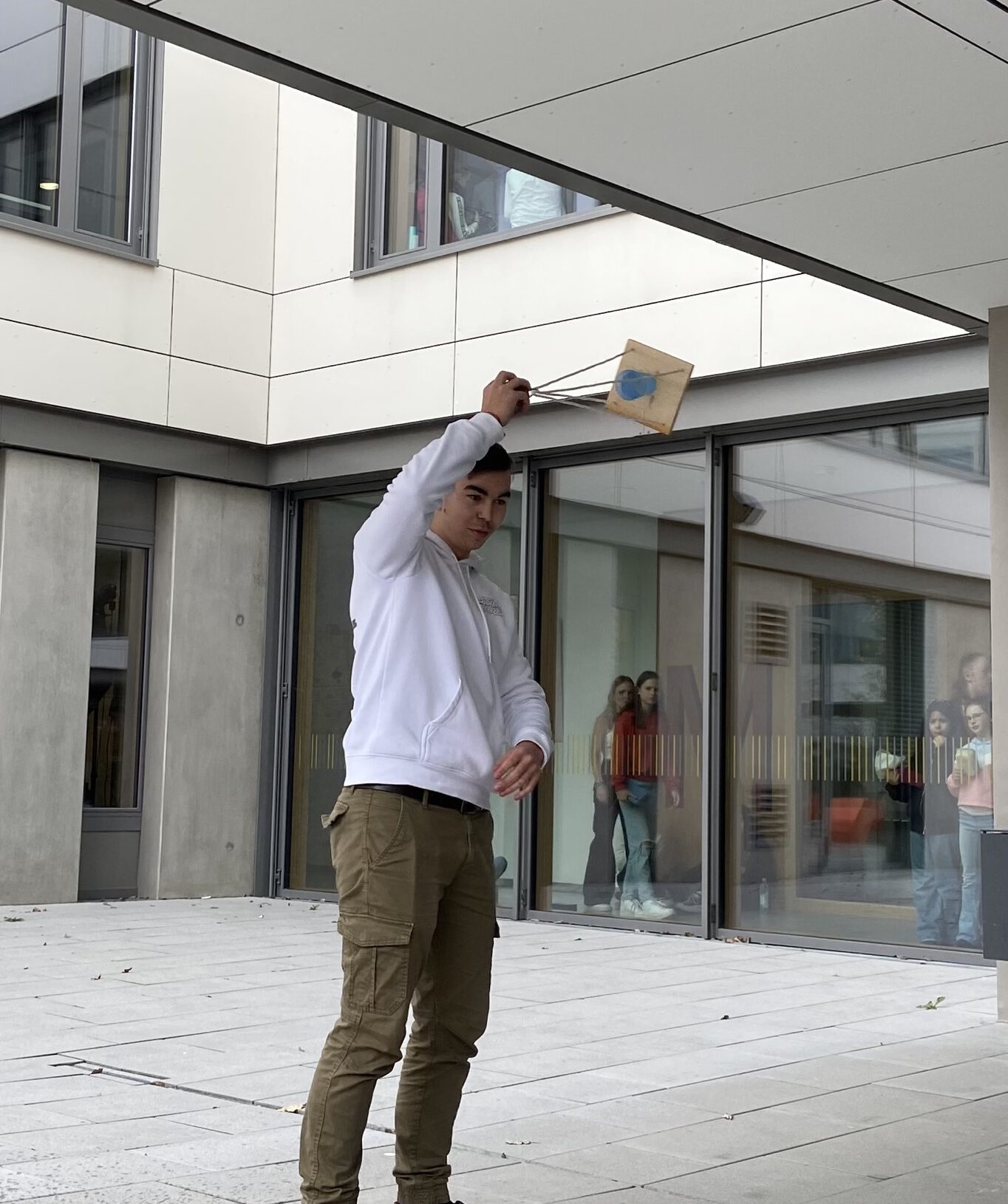

Fliegendes Wasser! An einer Holzplatte werden 4 Stricke befestigt. Wenn man nun die Stricke in der Hand hält, kann man die Holzplatte um sich drehen. Nun stellt man ein Glas Wasser auf die Holzplatte und stellt fest, dass man dies auf der Platte um sich schleudern kann, ohne dass das Waser rausläuft. Grund dafür ist die Zentrifugalkraft, die die Platte und das Glas nach außen drückt. Diese wirkt zum Beispiel auch beim Fahren mit einem Karussell. Da die Zentrifugalkraft bei dem Versuch größer ist als die Erdanziehungskraft, bleibt das Wasser im Glas. (Durchgeführung/Erklärung von Johannes Friedrich, Q11 | Foto: Helena Barth)

Die Rettung der Tasse! Eine Tasse wird über eine Schnur mit einem Karabinerhaken verbunden. Man legt die Schnur über einen Finger und hält den Karabiner mit der anderen Hand fest. Wenn man diesen dann loslässt, während die Schnur senkrecht gespannt ist, fällt die Tasse zu Boden. Hält man die Schnur jedoch waagrecht und lässt den Karabiner los, wickelt sich das Seil um den Finger und die Tasse fällt nicht auf den Boden.

Erklärung: Während in der senkrechten Position nur die Tasse nach unten fällt und der Karabinerhaken in die Luft gezogen wird, bewegen sich in der waagrechten Position sowohl die Tasse als auch der Karabiner Richtung Boden. Bei dieser Fallbewegung wird der Karabiner in eine Kreisbahn gezwungen und das Seil wickelt sich um den Finger. Durch die Reibung am Finger wird die Tasse beim Fallen gestoppt. (Erklärung/Durchführung von Maria Dachs; Foto: Johanna Bernreiter)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

24. Juni 2022 - 09:00 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“ – Woche 5

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“ – Woche 5

Nimmt man eine mit Wasser gefüllte Plastikflasche und versucht sie einfach durch senkrecht-stellen zu entleeren, bekommt man meistens lediglich ein lautes Gluckern und einen langsamen und ungleichmäßigen Strom an Wasser zu Gesicht. Es kann keine Luft zurück in die Flasche strömen, der Unterdruck, der durch das Ausfließen des Wassers entsteht, muss jedoch ausgeglichen werden.

Wenn man jedoch die Flasche beim Entleeren in eine Drehbewegung versetzt, wird das Wasser nach außen gedrängt, es bildet sich im Inneren des Stroms ein Kanal für die Luft.

Ergebnis: Das Ausfließen passiert schnell, rucklos, und ohne lautes Gluckern. In der Flasche ist dabei ein Wasserstrudel, ein „Tornado in der Flasche“ zu erkennen. (Text/Foto: Julian Gittinger)

Für den Versuchsaufbau benötigt man eine Mikrowelle und eine Weintraube, die man zuvor in der Mitte bis zur Haut aufschneidet und auseinander klappt. Diese legt man in die Mikrowelle und schaltet sie ein. Nach wenigen Sekunden zeigt sich ein heller gelber Plasmablitz. Durch das Wasser wird die Mikrowelle (ursprünglich 12,5cm) auf 1,25cm gebrochen und passt so genau jeweils auf eine Hälfte. Durch ständige Anregung der Weintraubenhälften kommt es zum Hotspot in der Mitte und die Haut wird so stark erhitz, dass die Elektronen von den Atomen abgespalten werden. Es entstehen Plasmablitze, die durch die Salze in der Weintraube farbig leuchten.

Dieser Versuch ist ungefährlich solange die Türe der Mikrowelle geschlossen bleibt, aber bittet eure Eltern um Erlaubnis. Außerdem kommt es zu einem unangenehmen Geruch.

Viel Spaß beim Nachmachen.

(Text/Foto: Felix Pfaffinger)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

03. Juni 2022 - 17:53 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“ – Woche 4

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“ – Woche 4

Eine zu einem Viertel gefüllte Colaflasche wird mit ein wenig Essig vermischt. Danach wird ein mit Backpulver gefüllter Teebeutel am oberen Flaschenhals in der Flasche mit Klebeband befestigt. Backpulver und Cola-Essig-Gemisch sollten sich dabei nicht berühren. Dann wird die Flasche mit einem Korken verschlossen. Beim Umdrehen und gleichzeitigem Schütteln vermischt sich die Flüssigkeit mit dem Backpulver. Dabei entsteht das Gas Kohlenstoffdioxid, das den Raum der Flasche ausfüllt. Nach kurzer Zeit ist der Druck in der Flasche so hoch, dass der Korken den Druck nicht mehr aufhalten kann. Die Flasche wird in die Höhe geschossen. (Text/Foto: Konrad Trum, Q11)

Beim Thomsonschen Ringversuch, wird eine Spule mit Eisenkern unter Gleichspannung gesetzt. Der sich über der Spule befindliche Ring wird nach oben geschleudert. Aber warum? Beim Anlegen der Spannung entsteht bei der Spule je nach Polung ein magnetischer Pol. Der Ring wird in diesem Moment durch Induktion gleichnamig gepolt (Siehe Lenzsche Regel), d.h. Nordpol- Nordpol oder Südpol-Südpol liegen nun aneinander und stoßen sich nach altbekanntem Prinzip ab. (Text: Manuel Taiber, Q11)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

20. Mai 2022 - 07:43 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“-Woche 3

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“-Woche 3

Flammen auf der Hand Das Feuerzeuggas besteht aus einem Gemisch aus Butan und Propan. Wird es in das Spülwasser gepustet, bildet sich unter Einschluss des Gases in die Blasen ein sehr leicht entzündlicher Brenngas-Schaum. Sobald man diesen entzündet, entsteht eine große, doch nicht zu langanhaltende Stichflamme. Durch das in den Schaumblasen enthaltene Wasser wird die Handfläche gekühlt und man kann den Schaum auch in der Hand anzünden. (Erklärung / Durchführung: Fabian Kammermeier) Wichtig: Niemals ohne elterliche Aufsicht mit Feuer experimentieren!!

Selbstgebaute Backpulverrakete Indem man Natron und Essig vermischt kann man eine eigene Rakete erschaffen!

Erklärung:

Durch die Reaktion von Essig und Natron entsteht so viel Gas (CO2), dass ein Überdruck entsteht und der Korken aus der Flasche nach unten gedrückt wird. Die Rakete bewegt sich mit der gleichen Kraft nach oben, mit der das Gas nach unten hinausströmt. Der sogenannte Rückstoßantrieb ist eine praktische Anwendung des dritten Newtonschen Gesetzes: Jede Kraft hat eine gleich große Gegenkraft.

(Durchgeführt /Erklärung von Moritz Wild)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

13. Mai 2022 - 08:34 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“-Woche 2

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“-Woche 2

Brennende Stahlwolle. Nachmachen nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Was passiert, wenn man Stahlwolle brennen lässt?

Sie wird schwerer. Dies konnten die Schülerinnen und Schüler mit einer Waage schnell feststellen.

Erklärung:

Nach Zugabe einer Aktivierungsenergie (z.B mit Batterie oder Feuerzeug) reagiert die Stahlwolle in einer Exothermen Reaktion mit dem Sauerstoff aus der Luft zu Eisenoxid. Dadurch wird diese schwerer. (Durchgeführt / Erklärung von Tobias Gegenfurtner)

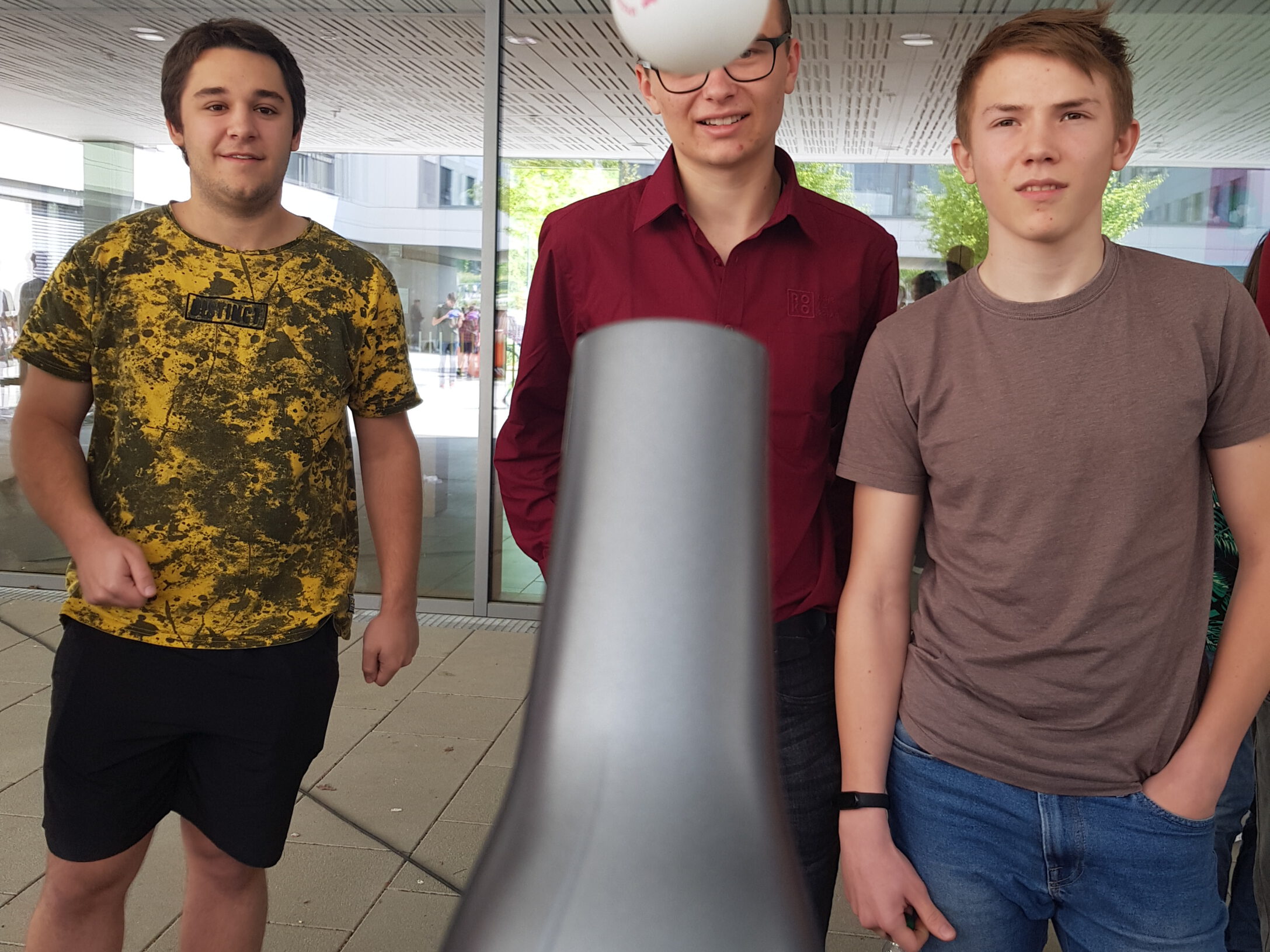

Schwebender Tischtennisball Mit Hilfe eines Föns kann man einen Tischtennisball schön schweben lassen. Bei geübtem Umgang können auch zwei Bälle schweben.

Erklärung:

Der Tischtennisball wird vom Fön in der Schwebe gehalten, ohne dem Luftstrom zur Seite zu entkommen. Dies beruht auf dem Bernoulli - Effekt. Dieser besagt, dass in einer schnellen Strömung der Druck niedriger ist. Dadurch wird der Tischtennisball immer zur Mitte gezogen, da hier der Luftstrom am schnellsten ist. (Durchgeführt /Erklärung von Philip Fischer)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs -

08. Mai 2022 - 10:39 Uhr

Oberstufenkurs: „Alles ist Physik“ – Woche 1

Mehr lesenOberstufenkurs: „Alles ist Physik“ – Woche 1

Ein Ballon wird ca. bis zu einem Drittel seines Volumens mit herkömmlichem Wasser gefüllt und danach aufgeblasen. Anschließend wird die Unterseite des Ballons über längere Zeit mit einer Flamme erhitzt. Entgegen der Erwartung platzt der Ballon nicht, da die von der Flamme auf die Ballonhaut abgegebene Wärme sich auf das Wasser, anstatt auf die Oberfläche verteilt. Somit hält das Wasser den Ballon vom Platzen ab. (Foto und Text: Daniel Marschner, Q11)

Aufgrund der Vergrößerung des Wasservolumens im Rohr durch die Kerze wird das Wasser aus dem Rohr gepresst und das Knatterboot fährt vorwärts. (Text und Boot gebaut von Tim Schießl, Q11)

Weitere Beiträge:

Oberstufenkurs